それが「ホンソメワケベラ」だよ!

コンソメみたい

本当はホソソメだったんだけど、読み間違えられたんだって!

ホンソメワケベラは海の掃除屋さんです。

自分より大きな魚の体についた寄生虫を食べてあげます。

そしてついでに食べかすを頂戴しちゃうんです。

掃除される方は寄生虫やゴミがなくなって気持ちいいし、ホンソメワケベラは食べかすにありつける。

共生関係にあるんですね。

ときには大きな口の中まで掃除するホンソメワケベラは、食べられちゃうことはないのてしょうか?

英名も「Cleaner(クリーナー)」の愛され者「ホンソメワケベラ」に迫ります。

好きなところにジャンプできます

ホンソメワケベラは海の掃除屋さん!

魚類のほとんどは口やエラ、ヒレに寄生虫がついています。

ウミクワガタと呼ばれる甲殻類の子どもで、魚の血を吸って成長します。

害があるほど血を吸われるわけではありませんが、寄生虫がついているというのは嬉しいことじゃないですよね。

ホンソメワケベラはこの寄生虫を食べてあげる珍しい魚です。

パクパク突っついて、寄生虫を取り除きます。

ヒレなどの見えるところはもちろん、エラや口の中といった隅々まできれいにしてあげるんです。

自分が掃除される方だと考えると、本当に気持ちが良さそうですよね。

しかもホンソメワケベラは魚にマッサージまでしてあげます。

魚にとってストレス軽減効果があるほどのテクニックなんです。

ホンソメワケベラは寄生虫を食べてあげることで、何かメリットがあるのでしょうか?

わざわざ魚についた寄生虫を食べなくても、他にも食べ物はありそうですよね。

実はホンソメワケベラにもちゃーんとメリットがあるんです。

魚の口の中には食べかすがあります。

ホンソメワケベラは寄生虫だけでなくそれらを食べることで、食にありつけるというわけなんです。

しかも大きな魚の近くにいれば、他の魚に襲われるリスクも少なくなりますよね。

例えばクマノミはイソギンチャクに隠れるよね!

クマノミはイソギンチャクに守られて、イソギンチャクはクマノミの食べかすをいただける。

これも立派な共生関係なんだよ!

ホンソメワケベラは魚の粘膜を食べる!?

最近の研究で、ホンソメワケベラが魚の皮膚の表面にある粘膜を食べていることが分かっています。

掃除屋として寄生虫や食べかすばかりをエサとしていては、栄養が偏ってしまいます。

魚の粘膜にはアミノ酸が豊富に含まれているため、ホンソメワケベラの貴重な栄養源になっているというわけですね。

ただ、粘膜を食べるとき少し皮膚もかじらないといけません。

そうなると相手側としては痛みや不快感を感じてしまいます。

結果、怒られちゃうんです。

こんなことして大丈夫なの?

粘膜を食べないと病気になってしまうかもしれないからね、、、

粘膜を食べられた相手はそのホンソメワケベラのことを信用しなくなります。

他の掃除屋にお願いするようになっちゃうんです。

しかも、粘膜を食べるシーンを見てしまった他の魚も、そのホンソメワケベラに掃除を頼むことがなくなります。

また一から信用を獲得していかなければなりません。

そこで、ホンソメワケベラは他の魚が見ていないときを狙って、粘膜を食べるようにしています。

観客がいないベストなタイミングで粘膜を食べれば、失う信用は最低限で済みますからね。

掃除屋として生活していくのも大変なんです。

ホンソメワケベラが食べられることは無い!?天敵も無し!

ホンソメワケベラが掃除してあげる魚はとっても種類が多いんです。

小さなチョウチョウウオから大きなハタやアジの仲間まで様々です。

大型の魚は肉食で、他の魚を獲物としていますが、ホンソメワケベラは食べられないのでしょうか?

不思議なことに、ホンソメワケベラが掃除するとき、みんなされるがままなんです。

しかも口に近づくと大きな口を開いて掃除に応じる始末!

決して食べようとはしません。

食べられているわけじゃないよ!

これだけの仕事をしてくれているんだから食べちゃうわけにはいかないんだ!

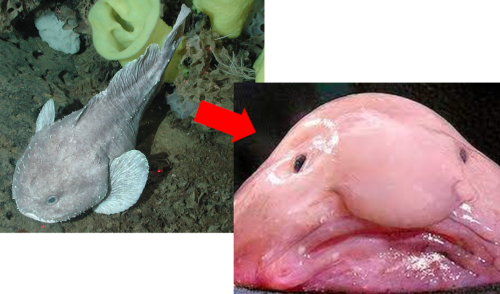

研究によると、ホンソメワケベラの体に入っている黒いラインが、魚たちが彼らを食べようとする意欲を低下させていることが判明しています。

この模様が掃除屋さんの目印なんですね。

これほどありがたい魚はそうそういません。

食べてしまうことでホンソメワケベラが減ってしまう恐れもあるため、いくらおいしそうでも食べないんです。

海は危険がいっぱいです。

ホンソメワケベラはみんなの役に立つ技術を身に付けたことで、危険な海でも天敵の存在を感じずに平然と泳ぐことができます。

生き残るための能力ですね。

エビみたいな小さな生き物でも食べられないんだ!

掃除の技術は魚社会に求められているんだね!

ホンソメワケベラの生息海域はどこ?

ホンソメワケベラが暮らしているのは比較的暖かい海域です。

サンゴ礁があるところならどこでも見ることができる熱帯魚の一種ですね。

冬でも普通に泳いでいるんだ!

サンゴ礁に生活している魚はみんなホンソメワケベラから掃除してもらっています。

毎日1匹が2000匹以上の魚を掃除して、1000匹以上の寄生虫を取り除いているんです。

感謝しなくちゃ!

実際に、ある部分のホンソメワケベラを取り除いたところ、魚の数は4分の1にまで減ってしまったという実験結果もあるんです。

本州でも房総半島より南なら見ることができます。

夏になると東北の海域でもちらほらと現れるようですが、それらは冬を乗り越えることができません。

ホンソメワケベラの特徴は?

ホンソメワケベラはベラ科の魚です。

ベラ科の仲間はサンゴ礁などの熱帯や温帯海域に500種類以上が生息しているとても大きなグループです。

体は細長く偏平していて、サンゴの間をすり抜けながら泳ぐのに適しています。

大きさは様々で、ホンソメワケベラのように10cmほどからメガネモチノウオ(通称:ナポレオンフィッシュ)の2mまで幅広いサイズが存在しています。

体を横向きにして一瞬で砂に入ってしまうんだよ!

ホンソメワケベラはもともと「ホソソメワケベラ」という名前でした。

しかし印刷ミスにより「ソ」と「ン」が間違われてしまったんです。

今では間違った名前が一般的になっています。

ホンソメワケベラと近縁の魚に「ソメワケベラ」という魚がいます。

この魚は体の前は青っぽく、後ろは黄色や白っぽい色という特徴的な体色を持っています。

「染め分けベラ」ということですね。

ホンソメワケベラはこのソメワケベラよりも体が細長かったためこのように名付けられました。

口からしっぽの先まで1本の黒い線が入り、体の半分から下が青くなっています。

ソメワケベラと同じように染め分けされているんです。

ダイビングすることがあったら探してみてね!

ホンソメワケベラの偽物「ニセクロスジギンポ」とは?

他の魚から食べられることのないホンソメワケベラは、安全に生活することができます。

そうなると真似する魚が出てきそうですよね。

実はホンソメワケベラとよく似た「ニセクロスジギンポ」という魚は掃除すると見せかけて大型の魚に安全に近づき、なんとエラや皮膚の一部を喰いちぎってしまうんです。

ホンソメワケベラの真似っていうことになります。

見分けられますか?

ホンソメワケベラが築いてきた魚との信頼関係を崩してしまう存在!

ちょっと許しがたいですよね。

ホンソメワケベラ唯一の天敵とも言えます!

ホンソメワケベラは一生懸命掃除しているのに!

ニセクロスジギンポも生き残るために必死なんだよ!

許してあげようじゃないか!

偽物として他の魚の体をかじり続け、ある程度まで大きくなると、ニセクロスジギンポを掃除屋として認める魚はいなくなります。

信用できませんからね。近付くのを許さなくなるんです。

そうなるとニセクロスジギンポは他の魚の卵などを食べて生きていきます。

偽者廃業ですね、、、

本当によく似ている両者ですが、ホンソメワケベラの口はまっすぐに、クロスジギンポの口は下向きについています。

難しいですが、よーく見ることがあれば見比べてみてください。

まとめ

ホンソメワケベラは「掃除」というとっても特殊な技を身に付けた魚です。

この技術を持ってすれば、本来なら食べられてしまうような相手にすら、臆すことなく近づくことができます。

掃除される魚にとっても、寄生虫をとってくれるのはありがたいことですよね。

彼らは絶対にホンソメワケベラを食べることはないんです。

ニセクロスジギンポはホンソメワケベラの真似をするちょっとずるい魚ですが、長い年月をかけて体を似せていったんです。

この根性に免じて許してあげましょう。

きっと最初にホンソメワケベラを見たギンポは「すげー!あいつ全然食べられてない!真似しちゃおー」って思ったんでしょうね。

ついでに掃除の技術も真似すればよかったのにって思っちゃいますが、、、

生き物の進化はいつだって不思議ですね。

簡単には説明できないことばっかりです。

もし沖縄で泳ぐ機会があったら、この掃除のプロを探してみてね!

またね~!

この記事へのコメントはありません。